搜索结果: 1-15 共查到“理学 nature”相关记录1022条 . 查询时间(0.142 秒)

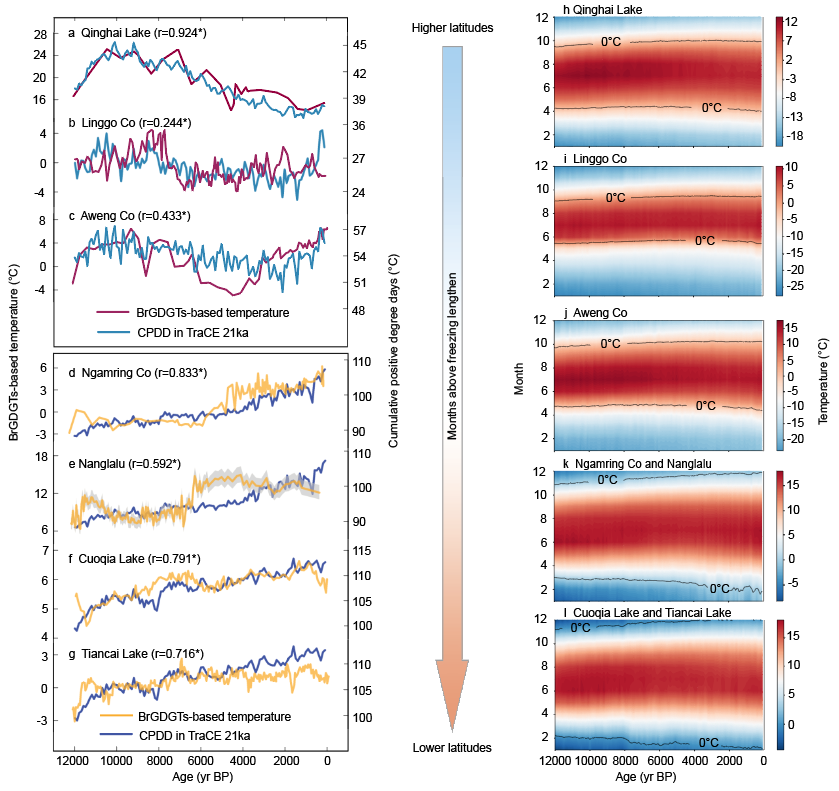

湖泊虽仅占地球表面积的1.8%,但其有机碳封存量却超过全球的10%,在全球碳循环中扮演着重要角色,甚至可与海洋和土壤相媲美。然而,在全球变暖背景下,湖泊中有机碳的长期动态变化仍然存在诸多未知。温度是影响湖泊有机碳封存的关键因素,但其具体机制尚未厘清。近期,中国科学院南京地理与湖泊研究所隆浩研究员联合南京信息工程大学、中国地质大学(武汉)、华东师范大学、福建师范大学、南京师范大学、南京大学以及法国原...

2025年2月5日,近观科技首席科学家、中国科学院上海微系统与信息技术研究所客座教授、瑞金医院医学芯片研究所所长陈昌团队与瑞金医院国家内分泌代谢病临床研究中心王卫庆教授的临床研究团队合作,成功开发了一种具备皮下深度选择性的多重拉曼光谱成像(mμSORS)创新技术,使无创血糖检测迈入新时代。相关研究论文 “Subcutaneous depth-selective spectral imaging w...

2025年2月5日,近观科技首席科学家、中国科学院上海微系统与信息技术研究所客座教授、瑞金医院医学芯片研究所所长陈昌团队与瑞金医院国家内分泌代谢病临床研究中心王卫庆教授的临床研究团队合作,成功开发了一种具备皮下深度选择性的多重拉曼光谱成像(mμSORS)创新技术,使无创血糖检测迈入新时代。相关研究论文 “Subcutaneous depth-selective spectral imaging w...

湖泊虽仅占地球表面积的1.8%,但其有机碳封存量却超过全球的10%,在全球碳循环中扮演着重要角色,甚至可与海洋和土壤相媲美。然而,在全球变暖背景下,湖泊中有机碳的长期动态变化仍然存在诸多未知。温度是影响湖泊有机碳封存的关键因素,但其具体机制尚未厘清。2025年2月8日,中国科学院南京地理与湖泊研究所隆浩研究员联合南京信息工程大学、中国地质大学(武汉)、华东师范大学、福建师范大学、南京师范大学、南京...

植被物候是气候变化最直接最敏感的指示器,是监测区域乃至全球尺度植被生态系统变化的关键指标之一。全球气候变化通过影响植被物候期,改变生态系统结构和功能,进而影响生态系统与大气之间碳、水和能量交换。因此,准确评估和预测气候变化对植被物候的影响,对于深入了解全球气候变化和陆地生态系统具有十分重要的意义。过去几十年,全球变暖导致春季物候显著提前,而秋季物候的影响因素较为复杂,导致现有模型对秋季物候模拟与预...

靶向蛋白降解未配对的括号或引号!Targeted Protein Degradation,TPD)作为一种新的药物研发策略,巧妙地利用了细胞自身的降解机制,实现对特定蛋白质的选择性清除。这一技术在解决传统药物难以触及的“不可成药靶点”问题上,展现了巨大潜力和前景。

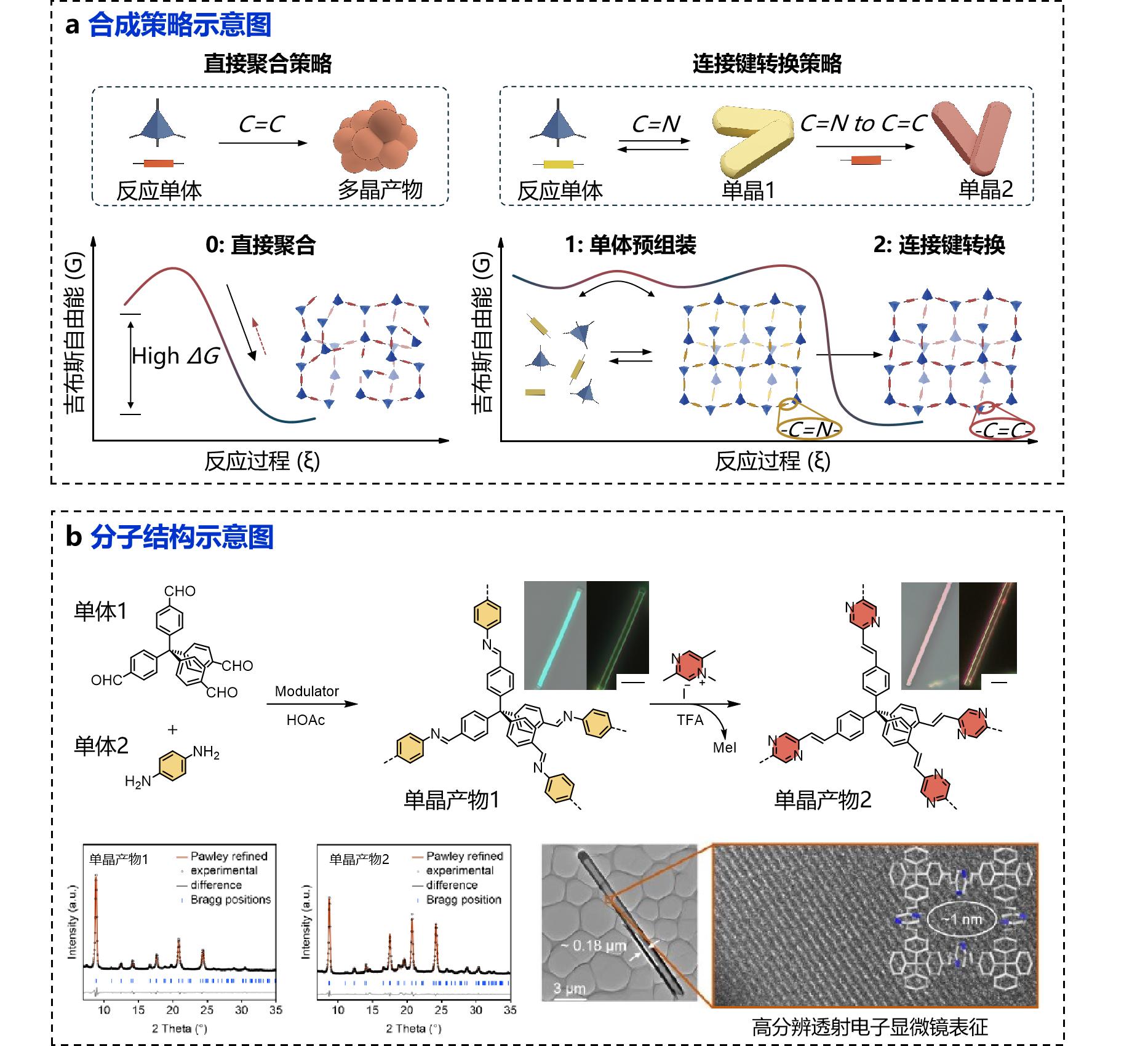

中国科学院宁波材料技术与工程研究所界面功能高分子材料团队创新提出亚胺(C=N)到烯烃(C=C)连接键原位转换的策略,首次实现单晶态sp2 -碳共轭有机框架聚合物的精准构筑,有望推动新一代具有二维/三维拓扑结构的有机半导体材料的研制。这类材料在光催化、化学生物传感器、有机光电子器件等多个领域展现出广阔的应用潜力。2025年1月6日,该研究以“Synthesis of single-crystalli...

红树林作为全球沿海重要的生态屏障,能够抵御极端天气和海岸侵蚀。红树林宽度大于1公里,其波浪衰减率超过80%,将红树林融入海岸防护系统,可节省全球海岸保护投资3200亿元。然而,随着气候变化加剧和人类活动影响,红树林的保护功能面临严峻挑战,传统红树林护岸能力研究主要在局部区域或单个时期静态开展,而全球尺度红树林几十年以来的护岸能力时空变化格局如何,仍是未知,其海岸保护能力及全球变化特征尚缺乏系统的量...

电化学电容器主要通过在高比表面积多孔碳材料的电极-电解质界面上形成电双层来实现电荷存储。在纳米限域条件下,局部电极结构、表面特性以及非静电离子-电极相互作用等因素对有效电荷存储起到了至关重要的作用。与传统的二维平面界面相比,限域条件下的部分去溶剂化以及诱导电荷现象对于提高电荷存储能力具有重要意义。

全球土壤有机碳(SOC)是地球碳循环的关键组成部分,对气候变化具有重要影响。铁氧化物(Fed、Feo、Fep)的矿物保护已被证实为土壤有机碳长期稳定性的关键机制之一,明确陆地生态系统土壤铁结合态有机碳(Fe-OC)分布格局、形成机制、饱和亏缺状态,有助于深入认识陆地生态系统土壤有机碳长期稳定性机制。

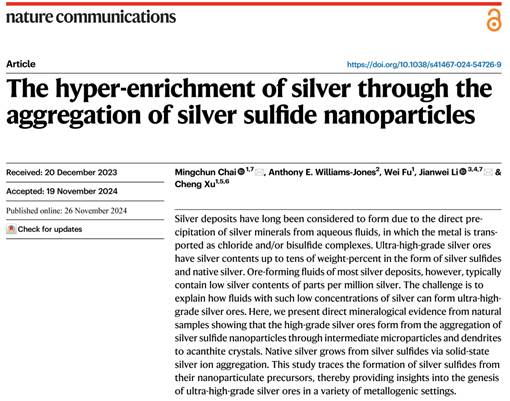

桂林理工大学地球科学学院柴明春副教授在Nature子刊《Nature Communications》发表矿床学领域高水平学术论文(图)

桂林理工大学 地球科学学院 柴明春 Nature 矿床学 学术论文

2024/12/20

近日,桂林理工大学为第一完成单位、桂林理工大学地球科学学院青年教师柴明春副教授与中国地质大学(武汉)李建威教授团队等多方合作完成的题为“The hyper-enrichment of silver through the aggregation of silver sulfide nanoparticles”的研究成果在Nature子刊《Nature Communications》(IF=14.7...

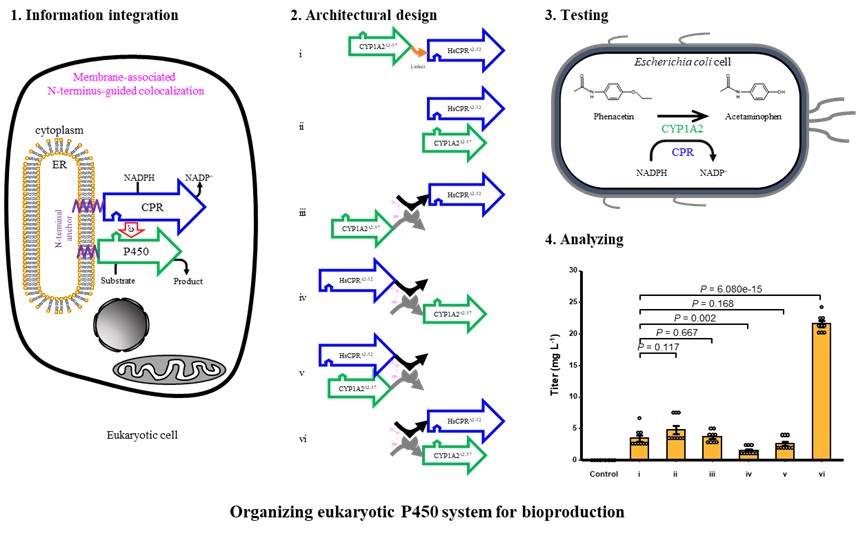

在石蒜科生物碱的合成生物学研究中,汪仁研究员带领的研究团队利用自主开发的模块化真核细胞色素P450酶功能性表达策略,通过设计、重构与调整真核细胞色素P450酶系统的空间架构,首次用实验证明了该酶系统分子伴侣之间的肽链N-端桥连表达的真核细胞色素P450酶系统,可以在重组原核细胞中显著提高植物天然产物和人类药物代谢物的关键中间产物合成。该研究还表明通过调整蛋白分子间的装配架构来克服真核细胞色素P45...

在石蒜科生物碱的合成生物学研究中,汪仁研究员带领的研究团队利用自主开发的模块化真核细胞色素P450酶功能性表达策略,通过设计、重构与调整真核细胞色素P450酶系统的空间架构,首次用实验证明了该酶系统分子伴侣之间的肽链N-端桥连表达的真核细胞色素P450酶系统,可以在重组原核细胞中显著提高植物天然产物和人类药物代谢物的关键中间产物合成。该研究还表明通过调整蛋白分子间的装配架构来克服真核细胞色素P45...