搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 细胞生物学”相关记录3189条 . 查询时间(2.461 秒)

中国科学院新研究揭示大脑过氧化氢信号调控睡眠稳态机制(图)

信号 智能 细胞

2025/5/20

2025年5月20日,中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心刘丹倩团队揭示了过氧化氢作为氧化还原信号分子参与睡眠稳态调控的因果作用及神经机制。该研究在哺乳动物大脑中构建了具备细胞类型和亚细胞特异性的在体监测与操纵体系,明确了过氧化氢在睡眠稳态调控中的关键作用。这一成果为氧化还原信号研究提供了新范式,并为揭示睡眠调控的进化保守机制奠定了基础。

科研团队借“哪吒”形象描述这项免疫策略(图)

免疫策略 中性粒细胞 巨噬细胞

2025/5/21

2025年5月15日,来自华大生命科学研究院、中国农业科学院兰州兽医研究所、兰州大学的科研团队将宿主肝脏免疫系统“画”成了“哪吒”,形象地描述宿主免疫系统对抗多房棘球蚴感染的免疫策略。相关内容以插画形式发表在国际期刊《先进科学》上。

虾青素(astaxanthin)是一种强效抗氧化剂,在医药、保健品、化妆品等领域具有广泛的应用。在虾青素单酯的各种分子构型中,DHA与虾青素形成的单酯具有最高的生物利用度和稳定性。裂殖壶菌(Schizochytrium sp)因其高油脂含量及产量,并含有EPA、DHA等多不饱和脂肪酸,以及少量角鲨烯、虾青素等类胡萝卜素而受到广泛关注。然而天然的裂殖壶菌虾青素产量极低,无法满足工业化需求。

青年博士的科研路:在深耕中凝练方向 在思辨中突破桎梏

细胞 分子化合物 良渚实验室

2025/5/20

2025年4月,良渚实验室徐浩新教授团队在国际顶级刊物《细胞》上发表了最新研究成果。团队利用功能未知溶酶体膜蛋白(OLMP)敲除细胞文库结合小分子化合物库高通量筛选,发现铁死亡关键靶点蛋白SLC7A11是溶酶体慢速氢离子( H+)泄漏/释放通路(Lyso-H2)的分子基础,介导溶酶体H+外排维持酸性稳态,调控溶酶体降解、细胞铁死亡和帕金森病病理进程。良渚实验室2022级博士生周南与2024级博士生...

中国科学院大连化学物理研究所揭示新型“尾翼”介导的激发态分子内质子转移机制(图)

分子 质子 荧光成像 细胞

2025/5/8

2025年4月29日,中国科学院大连化学物理研究所生物技术研究部分子探针与荧光成像研究组(1818组)徐兆超研究员、乔庆龙副研究员团队发现了一种新型“尾翼”介导的激发态分子内质子转移机制(ta-ESIPT),在对水/非水环境转变中表现出优异的ESIPT激活性能,并且在宽的极性范围内均可实现双荧光发射,被应用于活细胞内多种蛋白的比率识别、动态荧光成像与药物筛选。

国家自然科学基金委员会中国学者在体内免疫细胞工程领域取得进展(图)

免疫 细胞 工程

2025/5/10

在国家自然科学基金项目(批准号:52025036、82173390、52495014)等资助下,中国科学技术大学生命科学与医学部王育才教授团队在低免疫原性脂质纳米颗粒(LNPs)递送mRNA实现体内生成耐受性抗原提呈细胞(tol-APCs)的研究中取得进展。相关研究成果以“脂质纳米颗粒递送PDL1 mRNA在体生成耐受性抗原提呈细胞(Generation of tolerogenic antige...

中国科学院广州分院深圳先进院揭示肿瘤“作弊器”持续存在的关键机制(图)

肿瘤 细胞 基因

2025/5/8

在癌细胞的生存竞赛中,有一种特殊的“作弊器”——染色体外DNA(ecDNA)。它像是一个游离在细胞内的“外挂程序”,以环状小圈的形式携带关键致癌基因,帮助癌细胞“开挂升级”。临床数据显示,ecDNA存在于30%至50%的恶性肿瘤中,它的存在显著加剧了肿瘤侵袭性、治疗耐药性和患者死亡率。

香港大学研究揭示新靶点

新靶点 香港大学 蛋白质

2025/4/27

香港大学生物科学学院教授陈英伟和医学院教授马海腾研究团队在防治癌症领域取得重要突破,发现了一种蛋白质在预防染色体断裂和癌症发生过程中的重要作用。相关研究成果近日发表于《核酸研究》。

2025年4月25日,中国科学院大连化学物理研究所生物技术研究部器官芯片与生物医学研究组(1807组)秦建华研究员团队利用器官芯片技术和多种人源细胞,建立了一种3D神经血管单元仿生芯片模拟脑内微环境,研究探索了单纯疱疹病毒脑炎的发病机制及潜在治疗靶点。

2025年4月25日,中国农业大学动物科学技术学院曹志军教授团队在生物学方向国际权威期刊《国际生物科学杂志》(International Journal of Biological Sciences)(中科院生物学大类一区TOP)发表了题为《整合亚急性瘤胃酸中毒、脂多糖和训练免疫:系统性综述》(Integrating Subacute Ruminal Acidosis, Lipopolysacch...

中国科学院研究揭示猕猴大脑如何“导航”手部运动(图)

神经 信息 细胞

2025/4/26

中国科学院自动化研究所牵头的联合研究团队,通过记录猕猴执行自然抓取任务时的神经活动,发现在大脑的运动皮层中存在类似GPS的神经编码机制,能够在抓取过程中实时表征手在空间中的位置。这为理解大脑如何控制运动提供了全新视角,并为脑机接口的设计和机器人运动控制带来了重要启发。

中国科学院科学家揭示细菌感染新规律并开发力学抗菌新策略(图)

细菌 力学 细胞

2025/4/24

上皮细胞层是人体抵御外界感染的“第一道防线”。在维持身体正常状态、保护屏障和抵抗感染的过程中,上皮细胞层的形状和结构不断发生变化。研究发现,细菌能够通过识别器官组织的几何特性以破坏细胞层的保护作用并引发感染扩散。虽然解析组织器官几何特性调控细菌感染的具体机制对开发新型抗感染疗法具有重要意义,但这一科学问题尚未得到充分揭示。

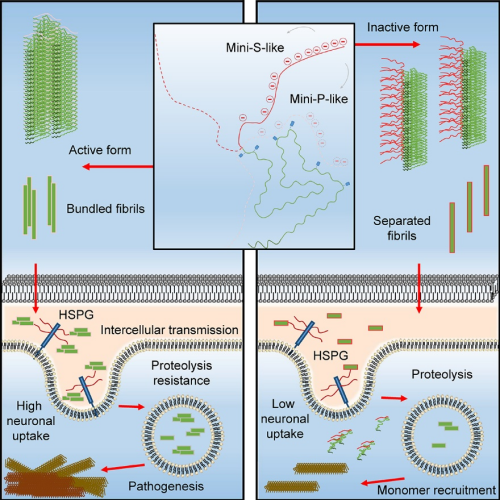

中国科学院调控神经退行性疾病中核突触蛋白病理传播致病性新机理被发现(图)

神经 疾病 蛋白 病理

2025/4/17

中国科学院上海有机化学研究所与中国科学技术大学的研究人员合作,揭示了α‑突触核蛋白病理传播过程中的新关键因素——“柔性衣壳”。这一成果为探讨帕金森病、路易体痴呆等神经退行性疾病的传播机制提供了新视角。

中国科学院兰州分院沙蓬特异叶片结构与表皮毛水分调控作用研究获进展

结构 发育 细胞

2025/4/16

沙蓬(Agriophyllum squarrosum)是一种系统发育位置较为基部的双子叶植物,历经长期的自然选择,在流动沙丘多变和恶劣环境中演化形成了多种特异的形态结构。2025年4月11日,中国科学院西北生态环境资源研究院赵鹏善课题组结合细胞生物学和生理生态学相关研究方法,揭示了叶片结构及表皮毛在沙蓬植株发育早期水分调控方面所发挥的关键作用,也为沙蓬的驯化育种提供了新的遗传资源。