搜索结果: 1-15 共查到“生物化学 模式”相关记录21条 . 查询时间(0.778 秒)

上海科技大学生命学院孙博课题组揭示紧凑型CRISPR核酸酶的独特DNA切割模式(图)

孙博 核酸酶 活性 基因

2024/12/9

2024年11月14日,上海科技大学生命科学与技术学院孙博课题组在学术期刊《核酸研究》(Nucleic Acids Research)发表了题为“CRISPR-AsCas12f1 couples out-of-protospacer DNA unwinding with exonuclease activity in the sequential target cleavage”(CRISPR-A...

上海科技大学生命学院孙博课题组与合作者揭示核酸酶降解RNA-DNA杂合核酸的新模式(图)

孙博 核酸酶 蛋白 分子

2024/12/10

2024年9月3日,上海科技大学生命科学与技术学院孙博课题组与广州医科大学附属妇女儿童医疗中心李卫课题组合作在国际学术期刊《自然-通讯》(Nature Communications)在线发表题为“RPA transforms RNase H1 to a bidirectional exoribonuclease for processive RNA-DNA hybrid cleavage”(RPA...

去甲肾上腺素(Noradrenaline,NA)是神经系统中重要的单胺类神经递质。在中枢神经系统中,去甲肾上腺素能神经元起始于脑干中一个名为“蓝斑核”的细胞核团,并广泛投射至大脑的其他区域,调节情绪、注意力、记忆、性欲等多种神经活动。此外,NA在背根神经节能够与伤害传入神经元上的α2A受体结合,抑制疼痛信号的传递。在去甲肾上腺素能神经元中,NA由突触前膜释放到突触间隙,激活去甲肾上腺素受体,进而启...

去甲肾上腺素(Noradrenaline,NA)是神经系统中重要的单胺类神经递质。在中枢神经系统中,去甲肾上腺素能神经元起始于脑干中一个名为"蓝斑核"的细胞核团,并广泛投射至大脑的其他区域,调节情绪、注意力、记忆、性欲等多种神经活动。此外,NA在背根神经节能够与伤害传入神经元上的α2A受体结合,抑制疼痛信号的传递。在去甲肾上腺素能神经元中,NA由突触前膜释放到突触间隙,激活去甲肾上腺素受体,进而启...

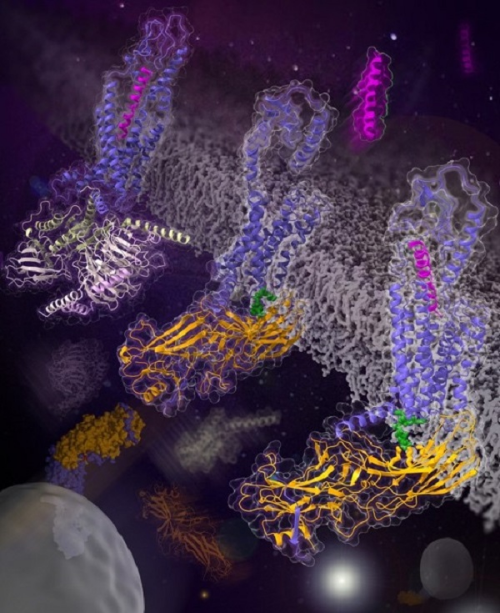

G蛋白偶联受体(G protein-coupled receptor,GPCR)在细胞信号转导过程中发挥关键作用,是最大的药物靶标蛋白质家族。GPCR被细胞外的信号分子激活后,与细胞内的效应蛋白(G蛋白、阻遏蛋白等)结合,激活多种下游信号通路,从而介导并调控人体各种生命活动。G蛋白(G protein)和阻遏蛋白(arrestin)在GPCR的信号转导和功能调控中发挥不同作用,其中,arresti...

中国科学院上海药物所发现B类GPCR与Arrestin全新作用模式(图)

细胞信号 复合物结构 解析 蛋白复合物

2023/8/14

G蛋白偶联受体(G protein-coupled receptor,GPCR)在细胞信号转导过程中发挥关键作用,是最大的药物靶标蛋白质家族。GPCR被细胞外的信号分子激活后,与细胞内的效应蛋白(G蛋白、阻遏蛋白等)结合,激活多种下游信号通路,从而介导并调控人体各种生命活动。G蛋白(G protein)和阻遏蛋白(arrestin)在GPCR的信号转导和功能调控中发挥不同的作用。其中,arrest...

中国科学院水生所等揭示同域物种形成的成种模式(图)

水生所等 演化 物种形成 生殖隔离

2023/1/8

物种形成是演化生物学研究的核心问题之一。同域物种形成(sympatric speciation)是指新物种从同一地域祖先物种中演化而来,在没有地理隔离的情况下产生了生殖隔离的过程。然而,在同域物种形成的早期,物种间频繁的基因流可延缓甚至逆转种群分化,因此这种物种形成模式一直备受争议。

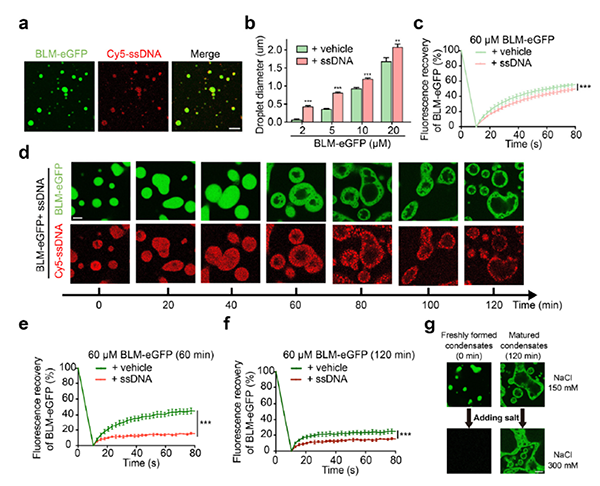

上海有机所交叉中心与合作者在单分子水平揭示解旋酶通过相分离与DNA互作的新模式(图)

在单分子 解旋酶通过相

2022/12/17

2022年来,在许多生命代谢过程中都观察到了蛋白质相分离的现象,核酸分子被发现广泛参与了调控蛋白质相分离和动态凝聚过程以及生理功能。其中,涉及RNA解旋酶的相分离现象及其相应的体内功能已被深入报道。例如,DEAD-Box家族中的众多RNA解旋酶通过相分离在mRNA翻译、RNP组成以及RNA最终命运等代谢过程发挥着关键作用。但是,与DNA解旋酶相关的相分离研究却十分有限。此外,由于技术上的限制,直接...

北京大学生命科学学院蒋争凡/苏晓东课题组合作揭示锰离子激活天然免疫关键模式识别受体cGAS的新催化机制(图)

北京大学生命科学学院 蒋争凡 苏晓东 锰离子 天然免疫 模式识别 受体cGAS 新催化机制

2020/8/20

2020年8月18日,北京大学生命科学学院蒋争凡实验室与苏晓东实验室合作在国际著名学术期刊《Cell Reports》上以Research Article形式在线发表了他们在天然免疫研究领域的最新成果——Mn2+ Directly Activates cGAS and Structural Analysis Suggests Mn2+ Induces A Noncanonical Catalyti...

近日,我校生命学院孙博教授课题组与法国国家科研中心奚绪光教授课题组合作在知名学术期刊eLife杂志上在线发表题为“Human RPA activates BLM's bidirectional DNA unwinding from a nick”的研究论文。研究首次揭示了修复型DNA解旋酶Bloom syndrome helicase(BLM)在人类复制蛋白A(human Replication ...

继2015年中科院强磁场科学中心的刘青松、刘静研究员课题组发现已知临床药物依鲁替尼能够选择性的对EGFR突变的非小细胞肺癌细胞有抑制作用后(该成果已发表于Oncotarget, doi: 10.18632/oncotarget.5182),该科研团队联合北京大学系统生物医学研究所云彩红研究员对依鲁替尼与突变型EGFR激酶的作用模式继续展开研究,发现依鲁替尼与EGFR T790M突变激酶的相互作用模...

近日,美国心脏协会(AHA)官方期刊循环(Circulation,IF=14.9)杂志社对复旦大学基础医学院生物化学系丁忠仁研究员进行了专访,并将访谈内容刊登在循环杂志社官方主页及官方社交媒体。专访中,复旦大学丁忠仁研究员向国际同行介绍了复旦大学基础医学院生物化学系在循环系统模式识别受体领域的重要研究进展。

近日,国际著名学术期刊《Nucleic Acids Research》报道了中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家实验室和生命科学学院滕脉坤教授和李旭博士研究组的最新研究成果“Crystal structure of DnaT84-153-dT10 ssDNA complex reveals a novel single-stranded DNA binding mode”。该论文于2014年7月...